小林和人 - Roundabout / OUTBOUND

栗懐中箸入れ 柏木 圭

無駄な要素を除いた簡潔さと、鉋だけで仕上げた表面の肌理の細やかさ。一瞥の限りでは「洗練」という言葉が相応しい印象である。しかし、よく見るとそれは一本の棒ではなく、木目に沿った揺らぎのある線を境に上下に分割した作りであることがわかる。籐製の留め輪を外して上部をつまみ上げると、中に収まった箸とともに荒々しい割れ目が露出し、その秘められていた「野蛮」さに思わずどきりとする。栗材の割裂性を応用したこの箸入れは、長野県大町市在住の木工家、柏木圭氏による仕事である。現代に生きるブリコルールたる氏の売り文句は、奇しくも「野蛮と洗練」である。

土器碗 熊谷幸治

大学時代に産地巡りの旅で訪れた焼き物の資料館で縄文土器と出会い、その時の衝撃がものづくりの原動力となっているという土器作家の熊谷幸治氏。彼の作る器は、実は形も雰囲気もさまざまであるが、とりわけこの碗は日本の古い家屋のような味のある場所だけではなく、意外にも現代的な空間に良く映え、その懐の深さに惹かれて自宅で日々愛用している。土器ならではの野焼きによる煤の吸着が作り出す景色の偶発性、そして優れた運動能力と高度な修練を感じさせる形の確実さ。その二つの要素の対比こそ、この器の魅力の肝であり、「素朴」と「洗練」は一つのものの中で矛盾せず、むしろ響き合う関係に成り得るということを教えてくれる。

ロビ族のスツール

どこか首長の生きものを思わせる、ユーモラスな風情漂うこの木彫品は、西アフリカのブルキナファソ南西部に暮らす農耕民であるロビ族の人々が腰掛けとして使っていたものだという。堅木を一刀彫りした素朴で豪快な作りでありながら、その独特な鋭い造形感覚に、作り手への興味は深まるばかりである。特徴的な前方の1本脚の長さが謎であったのだが、ある木工家が、木が枝分かれした部分を利用することで作業効率と強度を同時に確保しているのではないかと教えてくれ、なるほどと唸った。知恵の運用をもとに要素を削ぎ落として最大限の効果を発揮する、それもまたひとつの「洗練」といえるのではないだろうか。

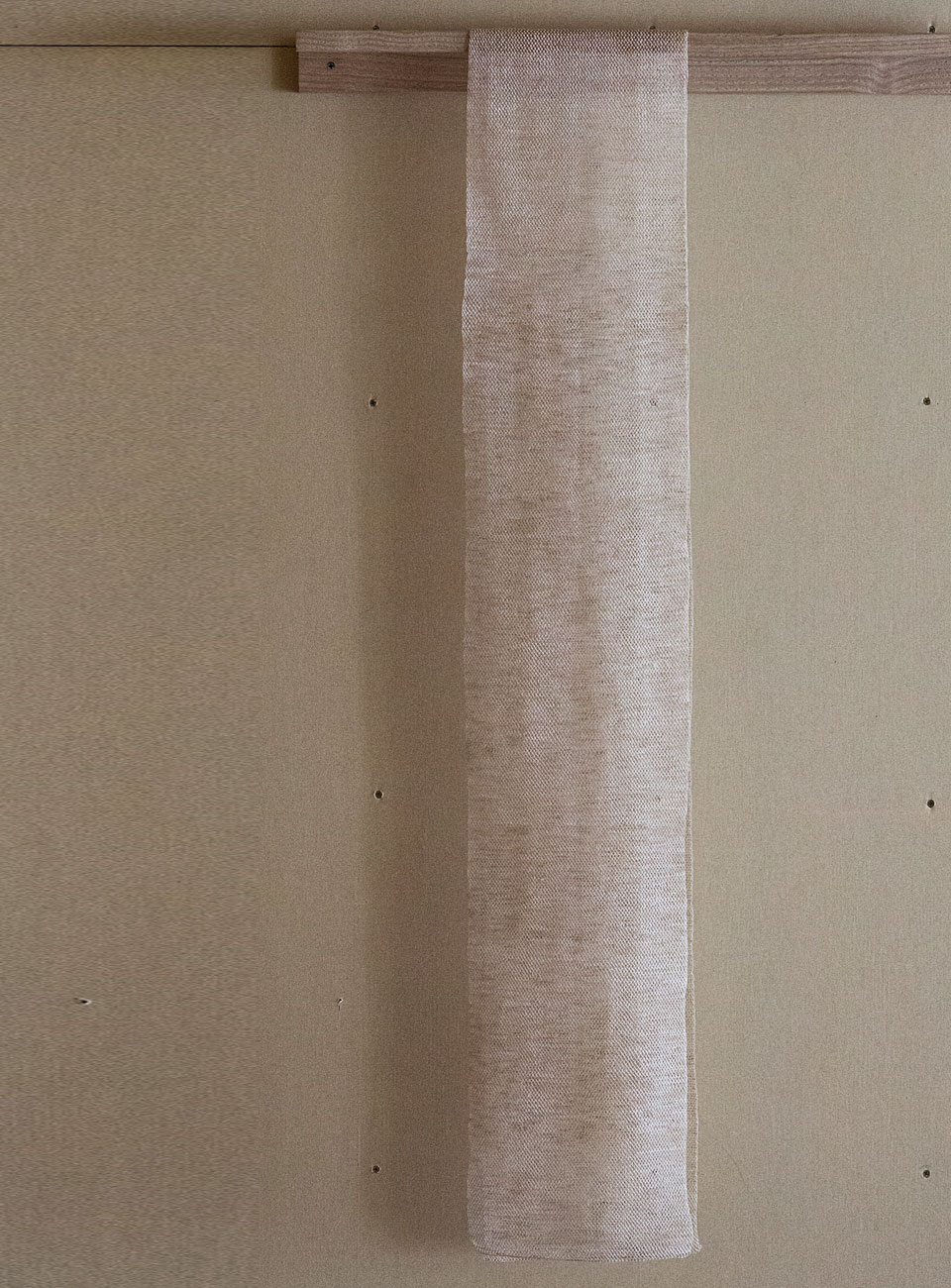

カム族のショール H.P.E. 谷由起子(葛)

適度な張りと品のある透け感が涼やかなこの葛のショールは、ラオス北部にて現地の少数民族の手の技を活かした布製品作りに取り組む、H.P.E.の谷由起子氏による仕事である。数年前、彼女の案内のもと訪れた生産現場の光景には驚かされた。女性たちが刃渡り30cmを超える鉈で生のままの蔓をしごいて繊維を取り出し、それを脛の上で手のひらを使って撚りをかけながら糸を績(う)んでいく。なんとも大胆かつ原初的な糸作りである。かと思えば、糸玉のついた鉤針を使って編みあげていく無駄のない所作の練度は、いつまでも眺めていられる美しさであった。素材作りの素朴さと手の洗練、それらが網の目のように合わさることでこそ、しみじみとした良さをもつものが生まれるのだという実感は、それ以来変わらない。

合切袋 COSMIC WONDER(和紙)

京都・美山に拠点を構える現代美術作家、前田征紀氏が主宰する「COSMIC WONDER」による合切袋は、蒟蒻糊を施して強度を上げた和紙と手織りの苧麻布を主たる素材としている。紙の漉き手は、唐津七山にて紙作りに従事する前田崇治氏。楮(こうぞ)の木を刈り取り、蒸して皮を剥ぎ、上皮を削り、灰を加えて煮て、晒し、塵を取り、叩き、一本一本の繊維にほぐし、水とトロロアオイを加えて撹拌、ようやく紙漉きの工程に入り、圧搾、乾燥、見極めを経て紙ができる。こうした工芸の作り手との協働による品には、この晒しの白が眩しい合切袋のように、どこか常世の装束のような優雅な印象を受ける。荒々しく素朴な自然の恵みが、職人の手と眼、そして表現者の思想と感性と絡み合うことで、洗練された存在に昇華するという良き例といえよう。

小林和人

1999年、国内外の生活用品を扱う店 Roundabout(ラウンダバウト)を東京 吉祥寺にて始める(2016年に代々木上原に移転)。

2008年には、やや非日常に振れた品々を展開する場所 OUTBOUND(アウトバウンド)を開始。

スタイリングや店舗プロデュース(Archivando/渋谷、日常設計研究室/台北) 、内装ディレクション(RICORDO/大阪、14g/徳島)、

執筆等も手掛ける。著書に『あたらしい日用品』(マイナビ)がある。

展覧会の記録

・山本忠臣(ギャラリーやまほん)

・菅野康晴(工芸青花)

・三谷龍二(10cm)

・猿山修(さる山)

・森岡督行(森岡書店)

・小林和人(Roudabout/OUTBOUND)

・皆川明(ミナ ペルホネン)

連続トークショー

©2018 ROKKU CRAFT STREET